工学部 電子情報システム工学科

林啓治 研究室

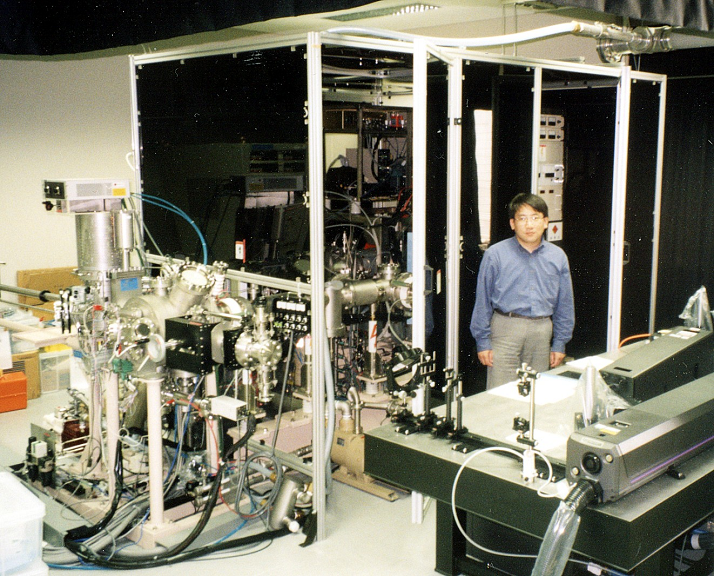

HAYASHI Keiji

LABORATORY

量子デバイスプロセス技術の革新や大規模集積化した高機能マイクロマシンの設計指針の確立

モバイル電子機器や医療用マイクロマシンの開発・性能向上にはナノテクノロジーの進歩が欠かせない。研究室では、高機能マイクロマシンの構成部品となるナノマシンについて、新たな分子機構によりエネルギーロス低減やエネルギー変換を可能にする人工材料の開発指針の確立を目指し、基盤研究に取り組んでいる。また、量子コンピュータ用の論理デバイスの開発などに貢献する「高品質中性フリーラジカルビーム」プロセス技術も開拓。

キーワード

- ナノテクノロジー

- 量子デバイスプロセス制御

- ナノマシン

- コンピューター物理

- 高品質中性フリーラジカルビーム

研究紹介

RESEARCH

高品質中性ラジカルビームを利用した新しいデバイスプロセス技術の開発

デバイスプロセス設計のための、第一原理に基づく量子論的アプローチの開発

デバイスプロセス設計のための、非熱平衡分子動力学シミュレーション法の開発

教員紹介

TEACHERS

林啓治 教授・博士(工学)

略歴

専門分野

専門:NEMSにおけるエネルギー散逸およびエネルギー変換のメカニズム、準安定原子配列を有する表面・界面・膜の物性物理、高品質中性フリーラジカルビームの生成および準安定凝縮相の選択成長への応用、デバイスプロセスの量子化学物理

学生へのメッセージ

医療用などのマイクロマシンとかモバイル電子機器とか量子コンピュータとか…、もっともっと賢く・高性能に! その実現はナノテクノロジーと量子テクノロジーの進歩にかかっています。技術革新のキーテクノロジーとして、“高品質中性フリーラジカルビーム”プロセス技術を、私の研究室では世界に先駆けて提案し開発してきました。また、ナノマシン用のエネルギー効率の良い人工機能材料を設計する指針の確立にも、高性能コンピュータを用いた分子シミュレーションにより取り組んでいます。

私は大学生の頃に、生き物のような、熱平衡から遠い状況下で高度な機能を持つシステムを人工的なミクロ素子から構築する技術の開拓に興味を抱き、研究者として現在に至るまで同じ興味のもと、量子デバイスを創る光プロセス技術の開発やナノマシンでのエネルギー変換機構の基盤研究を進めてきました。

皆さんも一生打ち込めることを是非、大学在学中に見出してください。

担当科目

電気電子プログラミング演習 半導体工学 プロジェクトデザインⅢ(林啓治研究室) 電気電子コンピュータ工学 電気電子工学専門実験A 専門ゼミ 光・電子デバイス工学研究(林 啓治) 量子力学特論

研究業績

RESEARCH RESULTS

論文

- Wearless-nanofrictional law regarding sliding-speed thresholds elucidated by elaborate nonequilibrium molecular dynamics study

- Phonon modes involved in triggering threshold phenomenon characterising sliding-velocity dependence of wearless nanofriction

- 非日常が日常となった今にふと甦る記憶

- Precise measurement of the configurational energy of bent graphene membranes via three-dimensional force field spectroscopy

- Velocity-dependent threshold phenomenon predicted by nonequilibrium molecular dynamics study on wearless nanofriction

- Anomalous Flexural Elasticities of Graphene Membranes Unveiled by Manipulating Topology

- Phononic mechanism determining threshold speed of wearless sliding nanofriction clarified based on molecular dynamics simulations

- 摩耗を伴わないナノ動摩擦の滑り速度依存性を特徴づける閾挙動に関する温度制御分子動力学研究

詳しい研究業績はこちら