工学部 環境土木工学科

有田守 研究室

ARITA Mamoru

LABORATORY

ステレオ画像法を用いた4D波面計測装置の開発とモニタリング

海岸での水理現象(離岸流、海浜流、漂砂、植生による海岸の安定)に関して観測を中心に研究を行っている。ステレオ画像による波面の4D計測技術の開発とその技術を利用した離岸流場周辺の水理現象の計測に取り組んでいる。また海岸に生息する植生に興味があり、AUV(自立無人ラジコンヘリ)を利用した海岸に生息する植生の分布域のモニタリング技術の開発と観測に取り組んでいる。

キーワード

- 海岸工学

- 海岸モニタリング

- 離岸流

- アマモ場造成

ニュース&トピックス

NEWS & TOPICS

- 2025.03.05環境土木工学科・建築学科・心理科学科の教員による能登半島地震現地踏査報告会開催のお知らせ

- 2018.05.15石金達也さんが土木学会中部支部長賞を受賞

研究紹介

RESEARCH

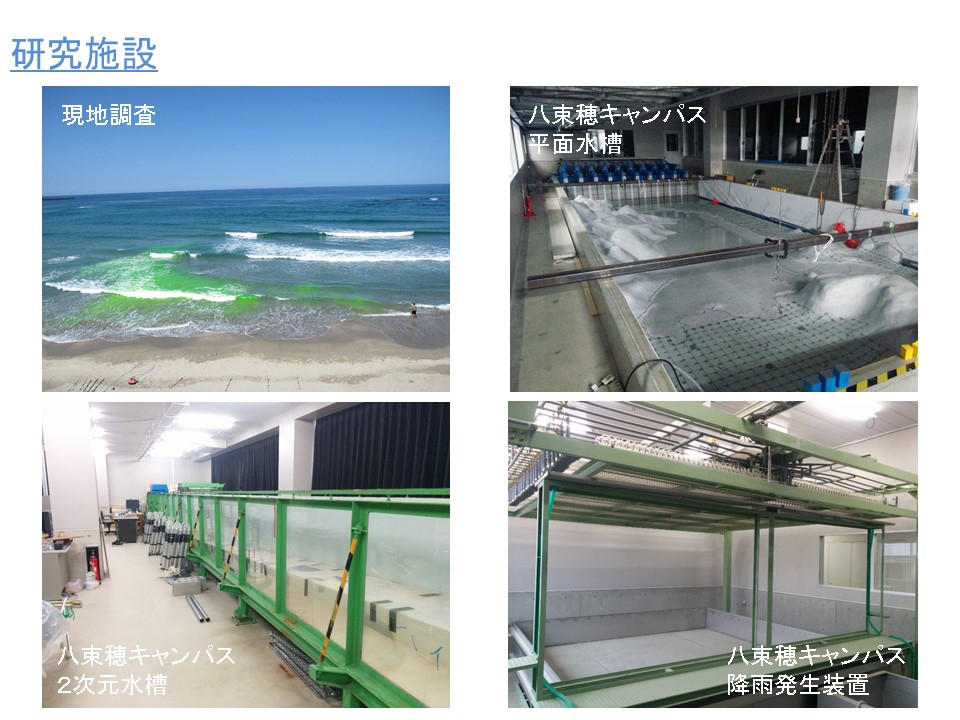

研究施設(フィールド)

研究内容

本研究室では,主に海岸を対象に研究を行います.研究施設がある石川県には,世界的に貴重な千里浜海岸があり研究対象としています.また,多分割造波装置を備えた平面水槽.反射波の発生を抑えて造波が可能な吸収制御装置付き2次元水路.雨量の時間的なコントロールと地盤の傾斜角度が制御できる降雨発生装置を使用して研究を行っています.

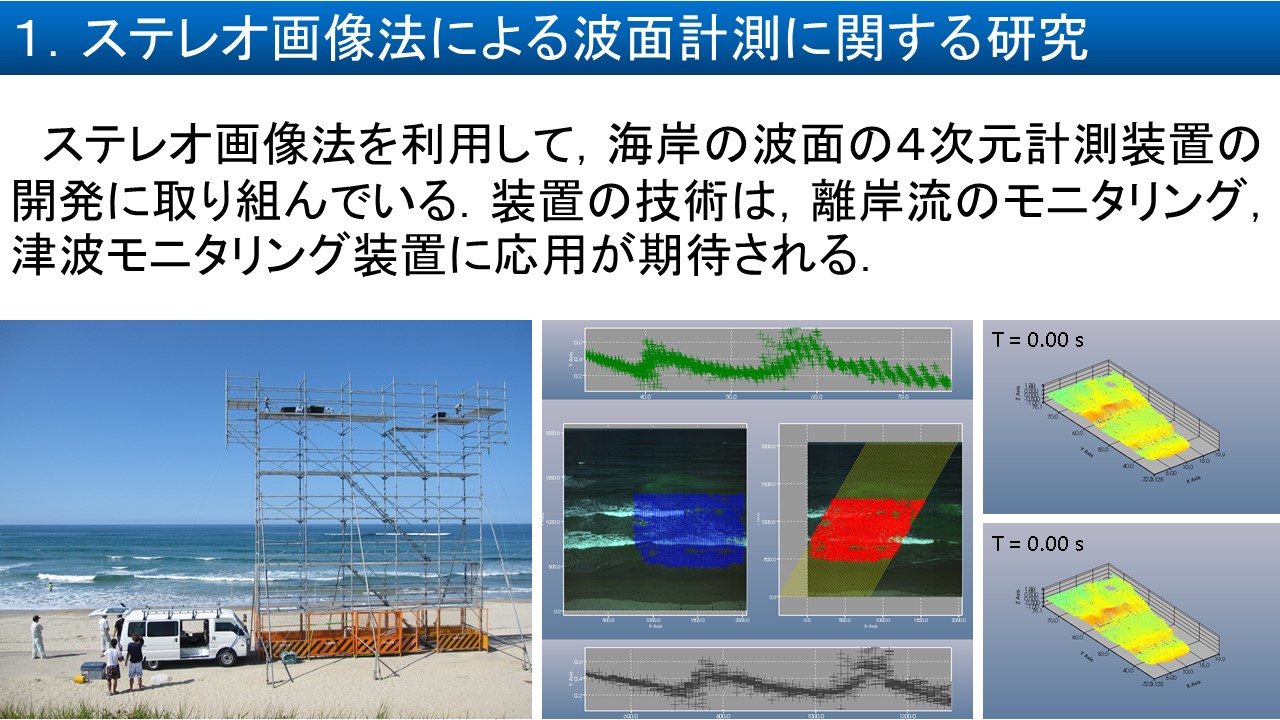

1.ステレオ画像法による波面計測に関する研究

研究内容

ステレオ画像法による波面計測装置の開発を行っている.この装置を用いて離岸流場周辺の波高分布,平均水位の時間変動と離岸流向,流速の変化の観測を行っている.

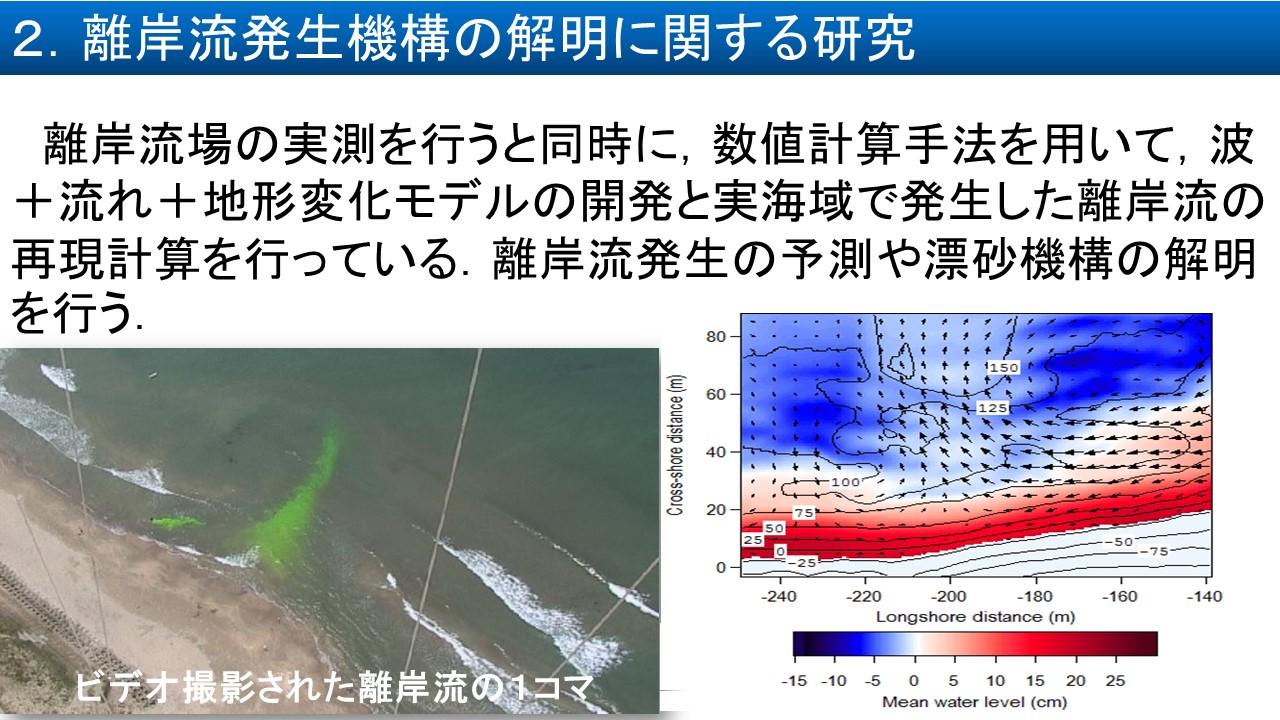

2.離岸流発生機構の解明に関する研究

研究内容

離岸流場の実測を行うと同時に,数値計算手法を用いて,波+流れ+地形変化モデルの開発と実海域で発生した離岸流の再現計算を行っている.離岸流発生の予測や漂砂機構の解明を行う.

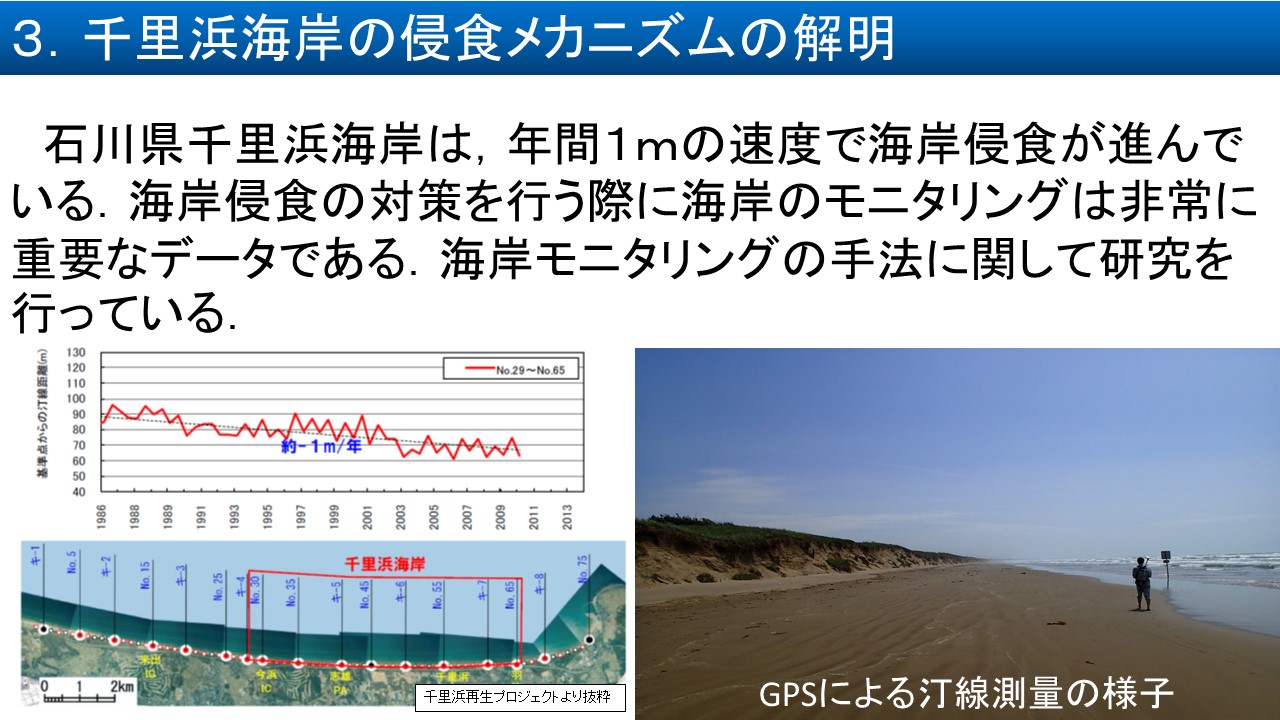

3.千里浜海岸の侵食メカニズムの解明

研究内容

石川県千里浜海岸は,年間1mの速度で海岸侵食が進んでいる.海岸侵食の対策を行う際に海岸のモニタリングは非常に重要なデータである.海岸モニタリングの手法に関して研究を行っている.

3.オクトコプタによる植生,水深のモニタリング

研究内容

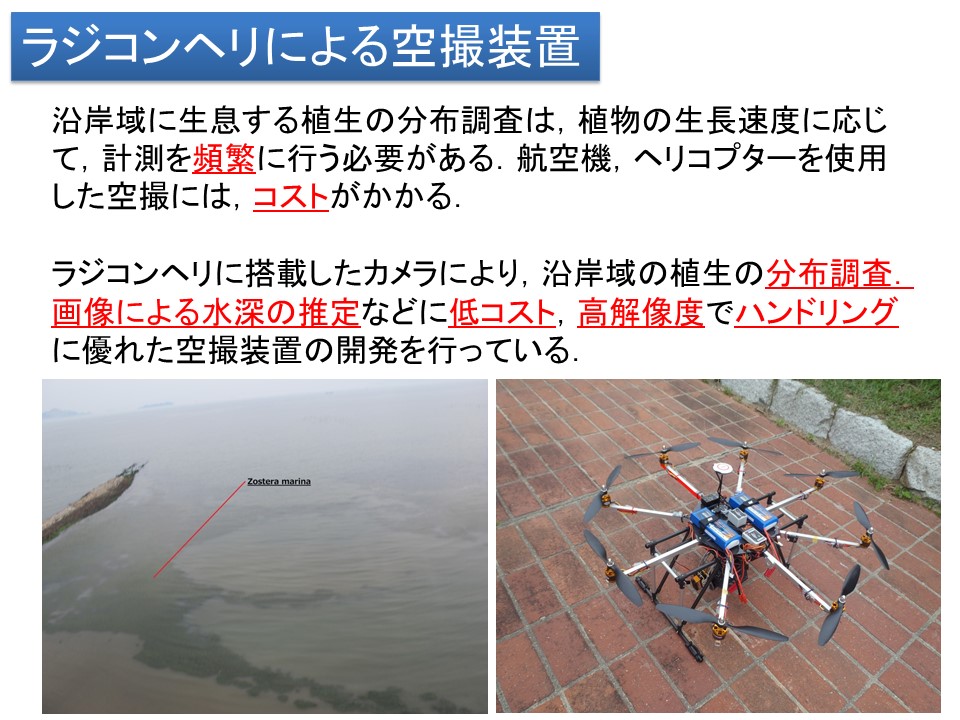

石川県内のアマモ場植生の分布状況は不明な点が多い.

オクトコプタによる植生のモニタリング調査手法の開発を行っているが,アマモとそれ以外の植生の判別手法の確立など課題点も多い.一方で,航空写真画像から水深を測定する手法などが提案されており,オクトコプタなどラジコンヘリを活用した安価で高精度な植生モニタリング手法の開発を行う.

カスプ地形の形成や消失に関する研究

教員紹介

TEACHERS

有田守 准教授・博士(工学)

略歴

専門分野

専門:海岸工学

学生へのメッセージ

土木工学分野の海岸工学という海に関する分野を担当しています。授業では水理学、環境工学(沿岸環境・海岸工学)を担当しています。研究室で取り組んでいる研究テーマは海岸の波、流れ、地形変化や防災関係では寄り周り波の発生に関する研究や融雪期の土砂災害予測、沿岸環境ではアマモ場植生のモニタリング、ブルーカーボンなどに取り組んでいます。また、能登半島地震津波に関する調査、数値計算を行っています。海に関するテーマに興味があれば研究室を訪ねてきてください。

担当科目

水理学Ⅰ 環境土木専門実験・演習B プロジェクトデザインⅢ(有田守研究室) 水理学Ⅱ プロジェクトデザイン実践(実験)(環境土木工学科) 環境工学Ⅱ 環境土木専門実験・演習A 専門ゼミ 水環境工学研究(有田 守) Advanced civil engineering 環境土木のフロンティア 環境土木工学統合特論Ⅱ 水環境特論

研究業績

RESEARCH RESULTS

論文

- 加越沿岸の海岸砂の構成元素と粒度特性に関する調査研究

- 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震と令和6年能登半島地震での津波目撃率の比較による避難傾向に関する考察

- 令和6年能登半島地震津波による珠洲市の建物被害と浸水深の関係性評価

- 令和6年能登半島地震による津波・地盤隆起が能登半島西岸に及ぼした影響に関する現地調査

- 令和6年能登半島地震津波による能登半島東岸域の津波浸水・被害調査

- RTK-GPSによる海岸汀線測量における潮位補正手法に関する研究

- Dataset of Post-Event Survey of the 2024 Noto Peninsula Earthquake Tsunami in Japan

- Post-event survey of the 2024 Noto Peninsula earthquake tsunami in Japan

詳しい研究業績はこちら