建築学部 建築デザイン学科

勝原基貴 研究室

KATSUHARA Motoki

LABORATORY

まだ誰も知らない歴史の1ページを加えて、新たな奇跡を描き出す

建築の歴史を探求し、未来を志向する分野に建築史という学問があります。私達が豊かな建築文化を育むためには、過去・現在・未来、それぞれの世代への責任意識、そして建築を捉える際に歴史的視点を持つことが欠かせません。

本学には、歴代の建築家たちが残した、質、量ともに国内最大級の建築資料が豊富に保管されています。石川をフィールドに未解明の領域に思考を巡らせ、これまでの日本近代建築史を批判的に再検討します。

キーワード

- 近現代建築史

- 建築家研究

- 石川の近代化

- 新興住宅地

- 建築アーカイブズ

ニュース&トピックス

NEWS & TOPICS

- 2026.02.13学生が復元した旧・野々市尋常高等小学校の建築模型をにぎわいの里ののいち カミーノにて公開

- 2026.02.10【2月21日(土)開催】学びの杜ののいちカレードで『本のトビラ。自分に出会う新しいアプローチ』が開催

- 2025.07.24勝原研究室の卒業生 湯川柊生さんの卒業論文が「日本建築学会優秀卒業論文賞」を2年連続受賞

- 2024.10.16「金沢工大ミライバ」が金沢21世紀美術館主催企画に参加

- 2024.09.27金沢ゆかりの建築家・和田順顕を取り上げた卒業論文が「日本建築学会優秀卒業論文賞」を受賞

- 2024.09.26[金沢ゆかりの建築家「和田順顕」―大正・昭和の金沢を彩った近代建築]を開催

- 2023.10.17金沢歴史的建造物関連資料アーカイヴスが公開展示会「金沢の歴史的建築とその資料展」を開催

- 2023.08.02新たなSTEAM教育「金沢工大ミライバ 未来をつくる学びの場」始動

- 2023.06.06勝原基貴講師が参加する研究グループが、美術館2館とともに「2023年日本建築学会賞(業績)」を受賞

- 2023.05.02金沢工業大学 建築学科などが主催した「国際建築ワークショップ2023」の最終成果を発表

- 2023.04.13ナンシー国立高等建築学校、東京理科大学、湖南大学とともに「国際建築ワークショップ2023」を実施

研究紹介

RESEARCH

建築アーカイブズを活用した日本近代建築史の批判的再検討

研究内容

本研究室が力を入れている研究スタイルのひとつに、建築アーカイブズの建築資料を読み込み、歴史研究を行うことがあります。

アーカイブ化された建築資料から設計プロセスや建築思想を紐解いていく、建築家の個人研究や作品研究というものがあります。アーカイブ施設が充実している諸外国においては、比較的古くから行われてきた歴史研究の手法ですが、我が国においては、建築家や建築設計事務所が残した資料に対する文化的価値が十分に評価されてこなかった過去もあり、まだ十分に発展していないところがあります。

アーカイブズ資料には、文献などの二次資料にはない情報の深さと広がりがあり、これまでに理解、解明できなかったことが、浮かび上がってくることがあります。

――――――これまでの研究テーマの一例

建築資料にみる建築家・和田順顕の建築活動に関する研究

(2024年度・日本建築学会優秀卒業論文賞)

建築家・瀧澤眞弓の言説における「建築」と「音楽」に関する建築思想

建築家・菊竹清訓「国鉄久留米駅舎(1948)」の建設経緯と設計プロセスに関する研究

石川の近代化:地の利を生かしたフィールドワーク

研究内容

本研究室では、机上における文献調査や理論構築と、地の利を生かしたフィールドワークの双方を行き来することを大切にしています。明治維新期の廃藩置県により、石川県をはじめとする加賀藩の領地であった地域は、社会構造に大きな変革が起きました。また戦火を免れた金沢の町並みは、藩政期に培われた文化資本を生かしながら、高度経済成長期の荒波を受けて現在の姿に至っています。

「石川から建築を学ぼう」をスローガンに、北陸特有の近代化の過程を明らかにするための研究を行っています。

歴史探訪と題して、研究室では国内外で建築見学や街歩きを行っています。

――――――2024年度――――――

白山歴史散策(11月):白山比咩神社、獅子吼高原、もく遊りん、手取川ダム展望台、白峰(重要伝統的建造物群保存地区)、石川県立白山ろく民俗資料館、手取川総合開発記念館、鶴来町桑島

富山歴史散策(9月):となみ散居村ミュージアム、福野散策(授眼蔵図書館、山田家住宅洋館、吉田鉄郎生誕の地ほか)井波彫刻総合会館、能作本社工場、国宝瑞龍寺、太閤山ランド(ふるさとパレス、JETタワー、富山こども未来館)、北前船主廻船問屋 旧馬場家、岩瀬散策

――――――2023年度――――――

シンガポール建築研修(10月)

大聖寺歴史散策(9月):石川県九谷焼美術館、加賀市橋立北前船の里資料館、無限庵、尾小屋鉱山資料館、石川ルーツ交流館、呉竹文庫

――――――これまでの研究テーマの一例

戦後の石川県における農村の民主化と農家の近代化に関する研究―農業経営調査研究会の機関紙『農村』の記事分析を中心として

石川県における漁網産業地域の形成に関する研究

石川県内における小字地名の使用用語と境界意識に関する研究

『石川県商工総覧』(1951)にみる戦後復興期の県内建設業界の趨勢に関する研究

戦後の北陸における住宅の近代化と新興住宅地の形成過程に関する研究

研究内容

本学が位置する野々市市は、全国住みよさランキングで上位にランクインするなど、国内有数のベッドタウンとして発展してきました。私たちの住む住宅地は、どのように形成されてきたのか。金沢市やその周辺地域では、アカシア団地、円光寺、笠舞を筆頭に、とくに1960年代から急速に農地や山間部の宅地化が進んできました。また同時に、半農半工だった大工技能の向上や農家の近代化、地域に根ざしたハウスメーカー(地域ビルダー)の誕生など、東京・名古屋・大阪などの大都市圏の郊外とは異なる、北陸特有の住宅の近代化と新興住宅地の形成過程があります。

――――――これまでの研究テーマの一例

戦後の金沢市及びその周辺地域における郊外住宅地の歴史的変遷

-1960年代から1980年代の『北國新聞』に掲載された住宅関連広告の分析を通じて

石川県白山市(旧松任市域)に位置する新興住宅地「みずほ団地」の開発に関する研究

戦後北陸における地域ビルダー「オダケホーム」の活動に関する研究

石川県内灘町に位置する新興住宅地「アカシア団地」の建設経緯と変遷に関する研究

石川県大浦地区に位置する新興住宅地「木越団地」及び「瑞樹団地」の開発に関する研究

石川県能美市に位置する新興住宅地「辰口ハイタウン」の開発に関する研究

女中室と家事労働空間の変容に関する研究―雑誌『住宅』に掲載された平面図の分析を通じて

建築資料を情報資源として活かすための取り組み

研究内容

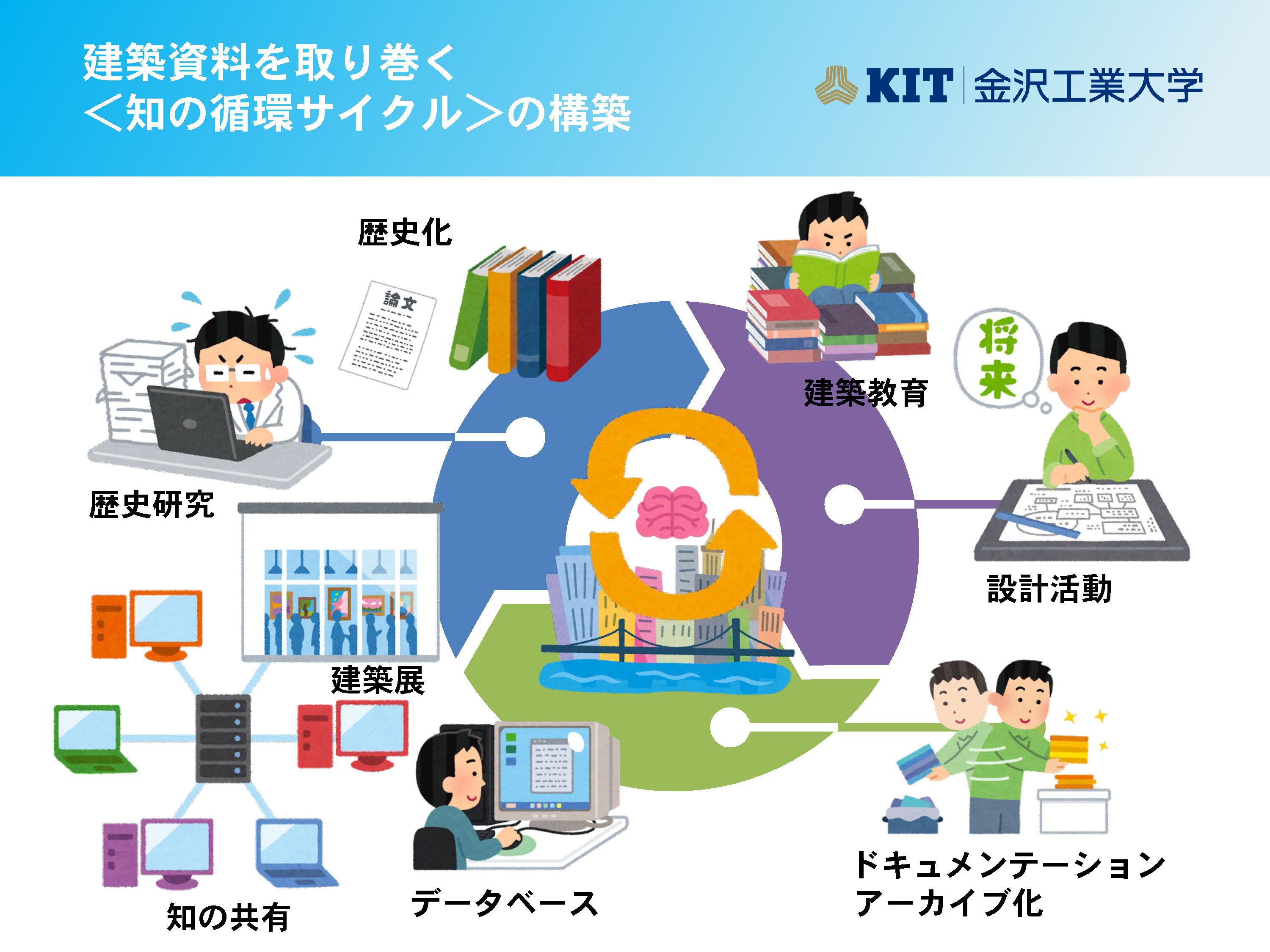

建築資料を活かした歴史研究だけでなく、建築資料を情報資源として活かすための取り組みとして、建築資料のアーカイブ化、データベースの開発、展覧会の制作など、『建築資料を取り巻く<知の循環サイクル>を構築』するための建築活動を行っています。

建築資料というものは、建築家が残した、図面、スケッチ、写真、模型、個人資料、さらに業務上、契約時に発生した書類、出版物など、あらゆる資料全般のことをいいます。

建築家が生涯にわたって建築活動をするなかで生産された資料の数は、ときには数万点にも及ぶこともあります。また、その資料の形態や種類も多岐にわたります。

この建築資料は、歴史研究の材料となる以前に、収集・整理・保管・修復保全・閲覧方法の確立など、歴史資料としての価値を損なわないように、的確な取り扱いが求められます。しかし、近現代の建築資料の取り扱いに関しては、他分野に比べて、世界的にみてもまだ蓄積が浅く、さまざまな解決すべき課題が残されています。

――――――研究実績

建築アーカイブズにおける属人的スキルによる差異を軽減させる目録作成ツールの開発(科学研究費助成事業/2023年4月-2026年3月/課題番号:23K13488)

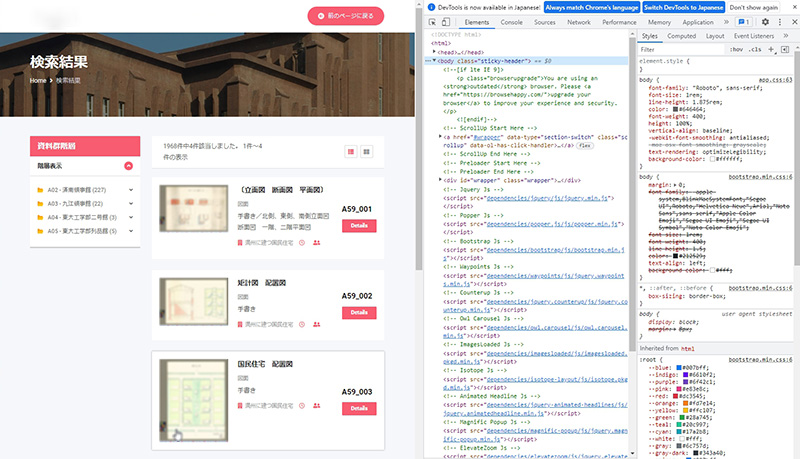

建築資料に特化したデジタルアーカイブシステムの開発

研究内容

アーカイブ(Archive)と呼ばれる、資料を体系的に把握する資料整理の手法は、従来、同じく膨大な書類が生産される、役所などの公文書や、教会、家系、会社書類の整理の仕方として確立されてきたものですが、文書作成からファイル化するまでのドキュメンテーションのルールが厳格な資料群に比べて、建築家が残す資料には、時には、事務所の担当所員によっても差が出ることもあります。共通のルールがないことも多く、資料編成の把握に、建築的な専門知識が求められる場合もあります。

また、公文書の保管のために開発されてきた整理手法、データベースなどのアーカイブシステムは、そのまま建築資料に適用することができないため、建築資料を活用する以前に、資料を情報資源として活かすための史料基盤を構築することが求められます。

――――――制作実績

東京大学大学院工学系研究科建築学専攻デジタルミュージアム内田祥三資料(2022)

分離派建築会データベース(2022)

歴史的建造物の保存・活用のため文化財調査及び被災確認調査

研究内容

地元自治体からの依頼を受けて、未指定あるいは未登録文化財(建造物)などの文化財調査を行っています。例年、金沢市役所にて、指定文化財、登録文化財建造物を紹介するパネル展示を行っています。

また、文化財防災センターによる文化財ドクター派遣事業の調査員として、災害時における歴史的建造物の被災確認調査も行っています。

――――――調査実績

・旧石川家住宅主屋、住宅門及び土塁(登録有形文化財)

・令和6年1月1日及び令和5年5月5日発生能登地方を震源とする地震に係る被災建造物調査など

建築と社会との接続:建築鑑賞教育の実践、建築展の制作、出版活動

研究内容

本学が新たなSTEAM教育として取り組んでいる「金沢工業大学ミライバ」では、リベラルアーツ系科目に建築鑑賞を取り入れています。受講を希望する1、2年生を対象に、建築学科の学生に限らず、広く学科混成の学生たちとともに、対話型鑑賞を行っています。

また、アーカイブ公開展示会として、ライブラリーセンターの展示室や市内各所などで、年2回程度の展示活動を行っているほか、県内外の美術館・博物館等での建築展での企画、学術協力、解説文執筆、出陳等も行っています。

この他に、専門書だけでなく一般教養向け書籍の出版活動なども行っています。

――――――アーカイブ公開展示会(一例)

「金沢ゆかりの建築家「和田順顕」―大正・昭和の金沢を彩った近代建築」(2024/金沢市役所第二本庁舎)

「天と地をつなぐランドスケープ 渦展 at KIT」(2024/金沢工業大学ライブラリーセンター展示室)

「金沢の郊外住宅地開発と洋風住宅」(2023/金沢市役所第二本庁舎)

「製箔業・三浦家が見た金沢の町並み」(2022/金沢市役所第二本庁舎)

「建築家宮本忠長展 建築家の指先に脳がある」(2022/金沢工業大学ライブラリーセンター展示室)

――――――制作実績――――――

「丹下健三 1938-1970:戦前からオリンピック・万博まで」展

「安藤忠雄初期建築原図展―個の自立と対話」展

「紙の上の建築 日本の建築ドローイング1970s-1990s」展

「分離派建築会100年:建築は芸術か」展

「明治期における官立高等教育施設の群像:旧制の専門学校、大学、高等学校などの実像を建築資料からさぐる」展 ほか

――――――出版活動(一例)

『有名建築事典:イラスト&解説500』(学芸出版社、2025)

『クリティカル・ワード 現代建築──社会を映し出す建築の100年史 』(フィルムアート社、2022)

『日本のインテリアデザイン全史』(柏書房、2018)など

教員紹介

TEACHERS

勝原基貴 講師・博士(工学)

略歴

専門分野

専門:近代建築史、建築家研究、建築資料、新興住宅地、石川の近代化、アーカイブズ、デジタルアーカイブシステム、建築展

担当科目

建築基礎製図 建築基礎製図 専門教養特別科目(プロジェクト・ベースド・リベラルアーツⅠ) 西洋建築史 建築設計Ⅰ プロジェクトデザインⅢ(勝原基貴研究室) 専門教養特別科目(建築入門) 建築設計Ⅱ 専門ゼミ イノベーション基礎