【第5回】レントゲン『新種の輻射線について』

純粋でプライドの高い “孤高の科学者” の

私たちが参考にすべき生き方・考え方【第5回】レントゲン『新種の輻射線について』

純粋でプライドの高い “孤高の科学者” の

私たちが参考にすべき生き方・考え方

純粋でプライドの高い “孤高の科学者” の

私たちが参考にすべき生き方・考え方【第5回】レントゲン『新種の輻射線について』

純粋でプライドの高い “孤高の科学者” の

私たちが参考にすべき生き方・考え方

2022.11.2

医療診断をはじめ、空港での手荷物検査や各種非破壊検査などに幅広く用いられるX線は、1895年にドイツの物理学者ウィルヘルム・コンラッド・レントゲンによって発見された。当時、ヴュルツブルク大学学長という要職にありながら、みずから実験を繰り返して世紀の大発見を成し遂げたレントゲンの研究者としての姿勢には、工学を志す者として学ぶべき点が少なくない。金沢工業大学の「工学の曙文庫」に所蔵されるレントゲンの原著論文をひもといて、「レントゲンは何を見つけて、何を考えたのか」と題して「原著から本質を学ぶ科学技術講座」で講義を行った篠田教授に、“孤高の科学者” とも評されるレントゲンについて語っていただいた。

金沢工業大学

数理・データサイエンス・

AI教育課程 教授

篠田 昌久 (しのだ まさひさ) 博士(工学)

大阪大学基礎工学部物性物理工学科卒。同大学大学院理学研究科修士課程(物理学専攻)修了。三菱電機(株)入社。応用機器研究所、電子商品開発研究所、映像システム研究所、ビデオディスク事業開発センター、映像情報ストレージ統括部、映像情報開発センター、映像情報開発研究所、先端技術総合研究所に勤務。兼務にてディジタル・エイテック(株)出向を経て、2015年金沢工業大学教授。専門は光工学、プロジェクト・マネジメント。

数理・データサイエンス・

AI教育課程 教授

篠田 昌久 (しのだ まさひさ) 博士(工学)

篠田 昌久

(しのだ まさひさ) 博士(工学)

金沢工業大学

数理・データサイエンス・

AI教育課程 教授

(しのだ まさひさ) 博士(工学)

金沢工業大学

数理・データサイエンス・

AI教育課程 教授

大阪大学基礎工学部物性物理工学科卒。同大学大学院理学研究科修士課程(物理学専攻)修了。三菱電機(株)入社。応用機器研究所、電子商品開発研究所、映像システム研究所、ビデオディスク事業開発センター、映像情報ストレージ統括部、映像情報開発センター、映像情報開発研究所、先端技術総合研究所に勤務。兼務にてディジタル・エイテック(株)出向を経て、2015年金沢工業大学教授。専門は光工学、プロジェクト・マネジメント。

基本スタンスを変えない

“研究一徹”だったレントゲン

“研究一徹”だったレントゲン

世界遺産巡りが趣味の私は今から13年前、個人旅行でドイツ・バイエルン州のビュルツブルクという都市を訪れた。マリエンベルク要塞やレジデンツといった壮大な世界遺産の建築物の見学を終え、翌朝早くにホテルを出て駅に向かっていた時、偶然道沿いに「レントゲン記念館」と書かれた建物を見つけた。しかし、時間はまだ開館前。次の目的地に向かう列車の出発時刻も迫っていたため、私は後ろ髪を引かれつつもすごすごとその場を通り過ぎるしかなかった。

昨年、学長から「『原著から本質を学ぶ科学技術講座』の講師をお願いしたい」との電話を受け、取り上げたいテーマについて聞かれた時に、私はとっさにレントゲンと答えたのだが、もしかするとこのドイツでの悔しかった記憶が潜在意識として残っていたからかもしれない。幸運なことに、大学が所蔵する稀覯書(きこうしょ)リストにレントゲンの原著論文もあったため、私は運命に引き寄せられるようにレントゲンについての講座を担当することになった。

昨年、学長から「『原著から本質を学ぶ科学技術講座』の講師をお願いしたい」との電話を受け、取り上げたいテーマについて聞かれた時に、私はとっさにレントゲンと答えたのだが、もしかするとこのドイツでの悔しかった記憶が潜在意識として残っていたからかもしれない。幸運なことに、大学が所蔵する稀覯書(きこうしょ)リストにレントゲンの原著論文もあったため、私は運命に引き寄せられるようにレントゲンについての講座を担当することになった。

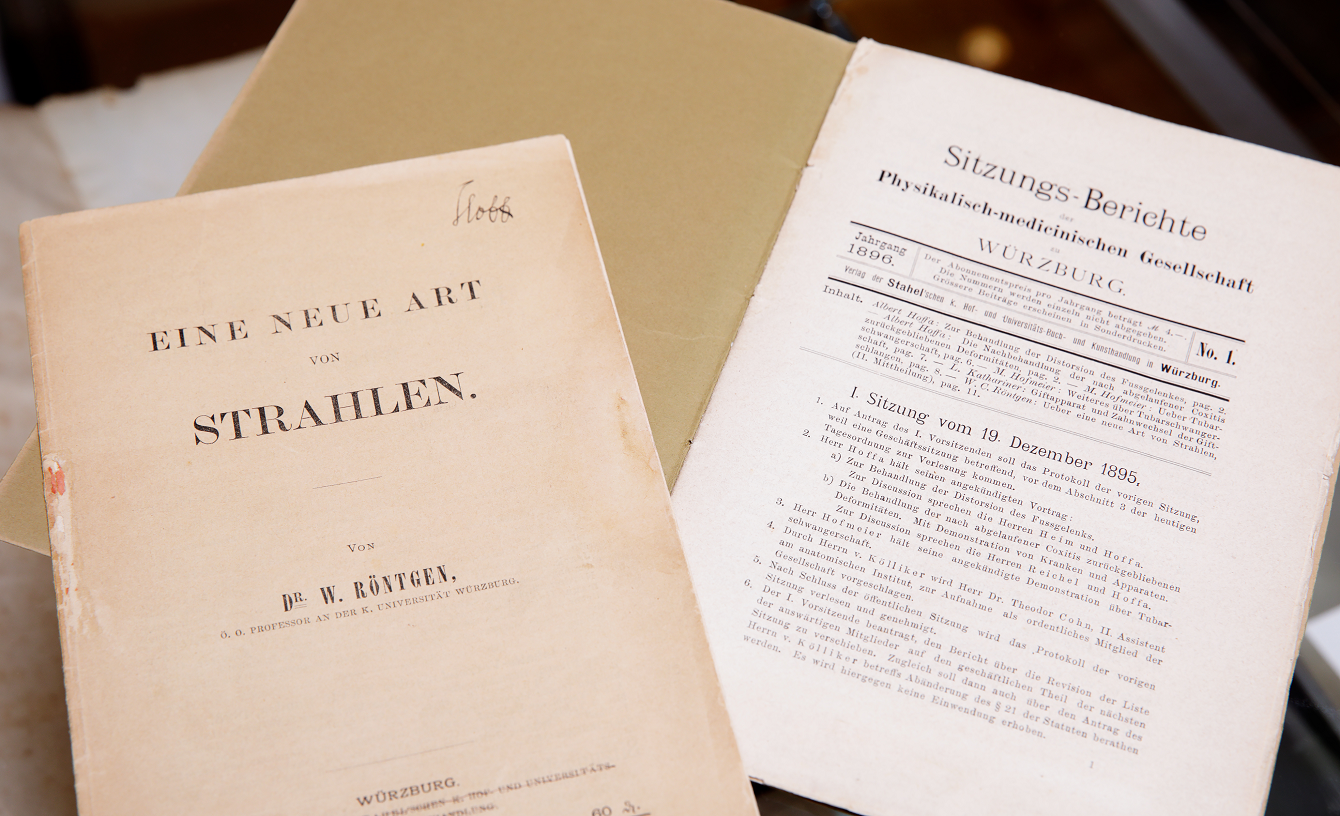

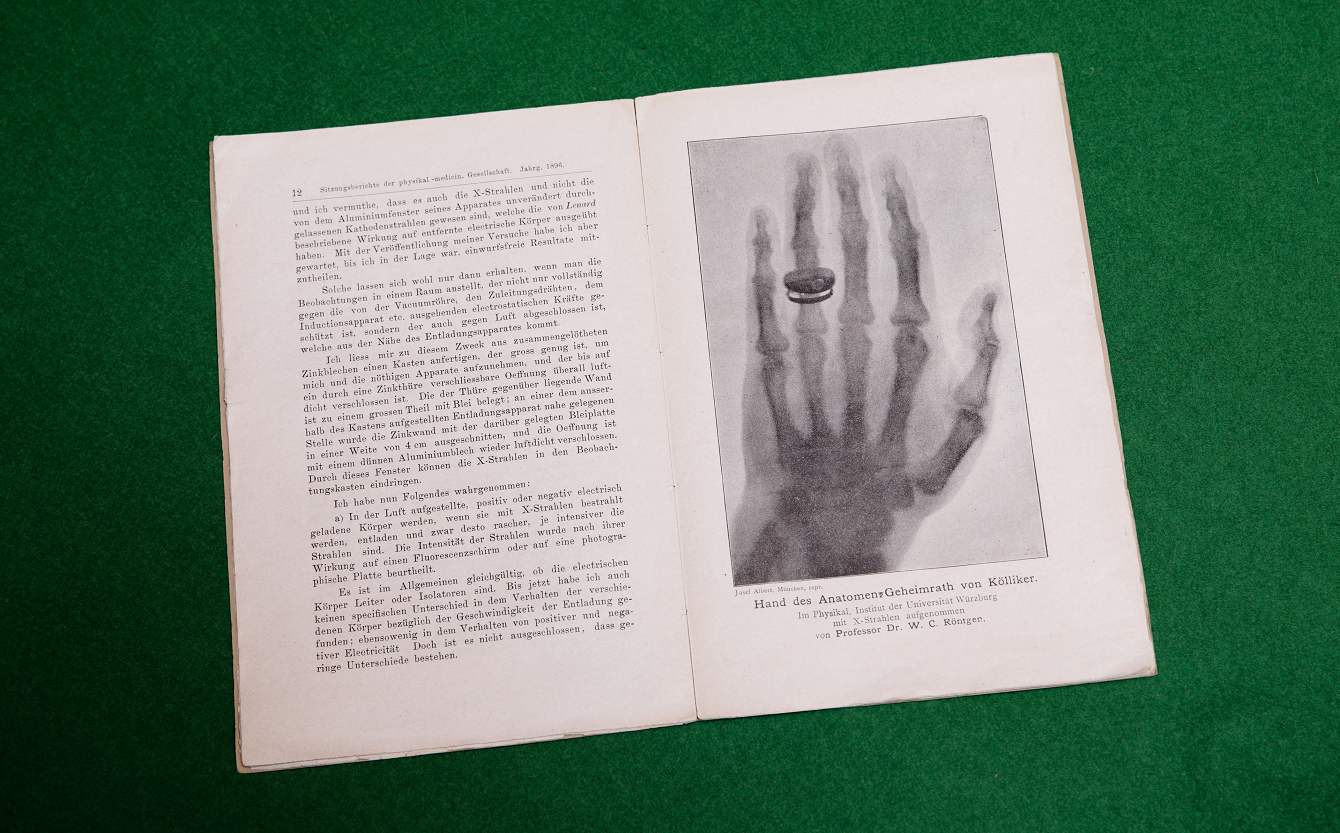

金沢工業大学「工学の曙文庫」に所蔵されているレントゲンの原著論文。3報から成る論文のうち、第1報と第2報を所蔵

さて今回、レントゲンの論文に加えて、その研究姿勢や人となりについて書かれた参考文献を読んでみて、私が最も強く感じたのがレントゲンは“研究一徹”を貫き通した研究者というイメージだった。詳しくは後述するが、世紀の大発見をしたにも関わらず、それを私物化したくないという想いから特許の話も断り、唯一受けた賞がノーベル賞のみ。しかも研究成果のビジネス化には目もくれず、ノーベル賞の賞金も全額大学に寄付するなど、レントゲンの研究者としての純粋さ、プライドの高さは、まさに“孤高の科学者”と呼ぶにふさわしいという印象を受けた。

1845年にドイツ・ヘッセン州の紡績工場を経営する家に生まれたレントゲンは、親戚に金属細工師などの職人が多かったという環境もあって、小さい頃から機械いじりが大好きだったという。その後も自分で実験装置をつくっては改良することに熱中し、文字どおりの理系人間を地でいくようなタイプだった。順風満帆の研究者生活を経て、43歳でヴュルツブルク大学の物理学教室主任教授になると、幅広い分野で数々の研究論文を発表。実験の熟達者としての評価も高まり、その名声はドイツのみならずヨーロッパ全土に知れ渡っていた。49歳という若さで同大学の学長に就くも、レントゲンは実験物理学者という基本スタンスを変えることはなく、それが50歳という年齢でのX線の発見につながっていった。

1845年にドイツ・ヘッセン州の紡績工場を経営する家に生まれたレントゲンは、親戚に金属細工師などの職人が多かったという環境もあって、小さい頃から機械いじりが大好きだったという。その後も自分で実験装置をつくっては改良することに熱中し、文字どおりの理系人間を地でいくようなタイプだった。順風満帆の研究者生活を経て、43歳でヴュルツブルク大学の物理学教室主任教授になると、幅広い分野で数々の研究論文を発表。実験の熟達者としての評価も高まり、その名声はドイツのみならずヨーロッパ全土に知れ渡っていた。49歳という若さで同大学の学長に就くも、レントゲンは実験物理学者という基本スタンスを変えることはなく、それが50歳という年齢でのX線の発見につながっていった。

大発見の発表はすぐに行わず

情勢を見極めながら着実に

情勢を見極めながら着実に

レントゲンがX線を発見したのは、放電管を用いて「陰極線」の研究をしている時だった。ガラスでできた放電管内の気圧を低くして、そこに高い電圧の電流を流す実験をしていたところ、黒い紙でしっかりと覆っている放電管の近くにあった蛍光紙が、なぜか発光していることにレントゲンは気づいた。しかし、蛍光紙を放電管から2m遠ざけてもその発光が消えなかったため、陰極線とは異なる“何か”が放電管から出ているのではないかと考えたレントゲンは、放電管と蛍光紙の間に木材や紙のノート、分厚い本などを置いてみたが、発光は消えることはなかった。そして、試しに鉛でできた円板を親指と人差し指で挟んで放電管と蛍光紙の間に入れた時だった。なんと自分の指の骨らしきものが透けて見えたのである。驚愕したレントゲンは、それから数週間、透過性を調べるために素材の種類や厚さなどを変えながら、寝食も忘れて研究室にこもって実験を繰り返した。

この実験でわかったのは、この“未知なる線”は木材や紙、分厚い本などは透過するが、人の骨や鉛に対しては不透過だという事実だった。当時、放電管や陰極線の研究を行っていた研究者のなかには、蛍光板が発光することに気づいていた者も何人かいたため、レントゲンは自分の研究の成果をすぐにでも論文として公表したいと考えた。しかし、時代は今から100年以上も前。この実験結果をそのまま公表しても、果たして研究者たちがそれを真実だと信じてくれるか確信が持てなかった。最悪の場合、「レントゲンは頭がおかしくなったのではないか」と、奇妙な研究をしているように誤解をされてしまい、これまで築き上げた名声が一気に地に落ちてしまう可能性もないとは言えなかった。

そう考えたレントゲンは、この実験結果が絶対に誤りではないというエビデンスとして「写真」を撮影することを思い立つ。放電管と蛍光紙代わりの写真乾板の間に妻ベルタの手を置いて15分間未知なる線を照射したところ、手の骨と薬指にはめた結婚指輪だけがくっきりと写った写真を撮ることに成功したのである。

そう考えたレントゲンは、この実験結果が絶対に誤りではないというエビデンスとして「写真」を撮影することを思い立つ。放電管と蛍光紙代わりの写真乾板の間に妻ベルタの手を置いて15分間未知なる線を照射したところ、手の骨と薬指にはめた結婚指輪だけがくっきりと写った写真を撮ることに成功したのである。

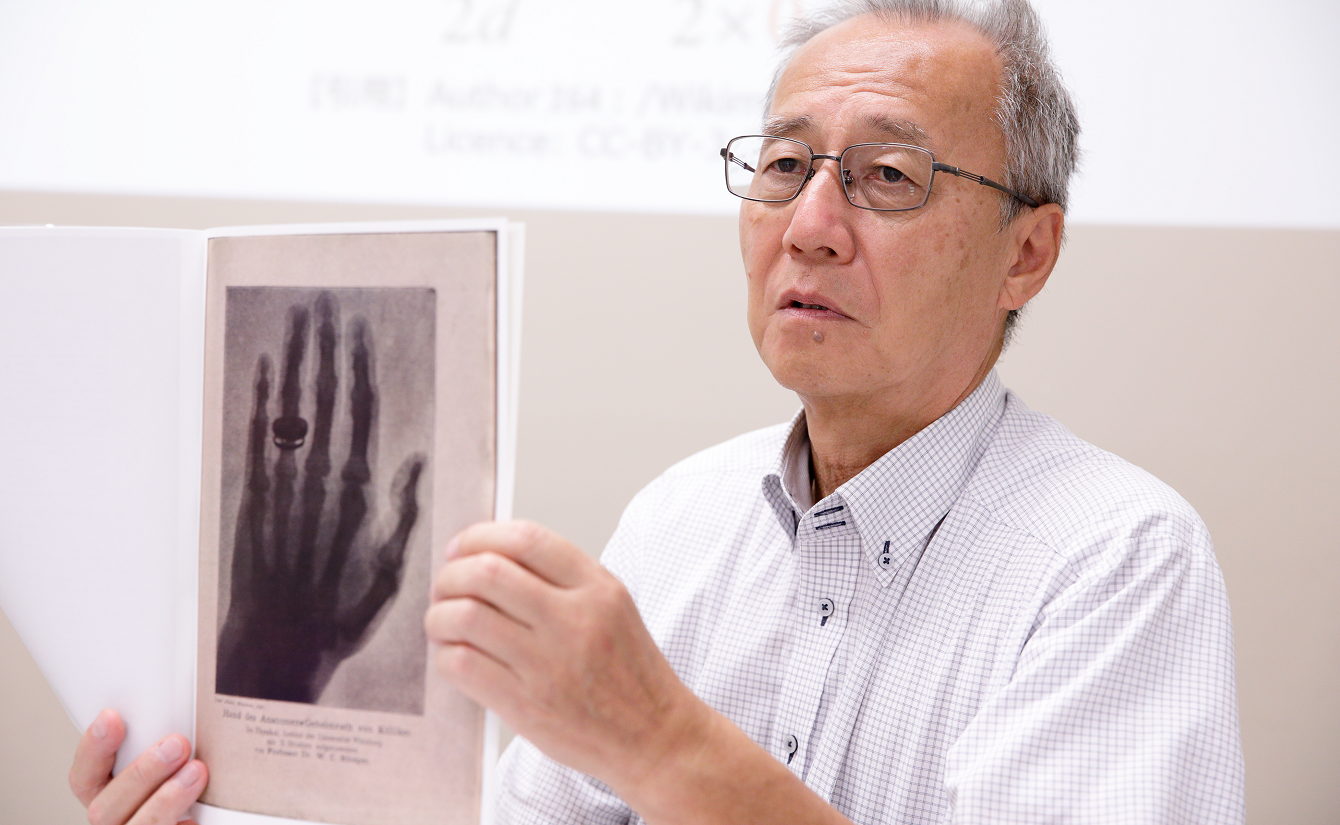

講義用の原著のコピーを手に説明する篠田教授

この未知なる線を“X線”と名づけたレントゲンは、早速論文の制作に取りかかり、1895年12月28日に『新しい種類の線について』と題した17ページの論文の第1報をヴュルツブルク物理医学協会に提出する。しかし、第1報にはせっかくエビデンスとして撮影したX線の写真は掲載されていなかった。というのも、もし第1報の論文に写真を掲載した場合、その印刷の過程で写真を目にした職人などから「レントゲンの論文に不気味な写真が載っている」という無責任な風評が立つことを恐れたのである。一度でも風評が立つとそれを払拭するのは容易ではないことを知っていたレントゲンは、あえて「掲載しない」という作戦を取ったわけだ。

その代わり、レントゲンは4日後の1896年1月1日に、約90名の高名な研究者たちに「ベルタ夫人の手」「木箱の中の分銅」「金属ケース内のコンパス」という3点のX線写真をみずからの手で直接送付する。論文を裏づける証拠の写真を見て、研究者たちがどのような反応を見せるのかを確かめようとしたのである。結果は上々。研究者たちはレントゲンの狙いどおりにその研究成果を絶賛し、画期的な発見をしたという事実が高名な研究者たちによって確認されたのだ。

早くも1月5日にはウィーンの新聞の第1面で「センセーショナルな発見」、1月6日のロンドンの新聞で「注目すべき科学上の発見」と報じられ、さらに『Nature』『Science』といった権威ある雑誌にも取り上げられるなど、X線の発見は世界的な話題となっていく。そして1896年3月に発表された論文の第2報『新しい種類の線について(続報)』には、あの有名な「アルベルト・フォン・ケリカーの手」というクリアに骨が写ったX線写真が掲載され、X線の存在は誰の目にも疑いの余地のないものとなる。その1年後の1897年3月には『X線の性質についての追加観察』という第3報も発表され、レントゲンによるX線の発見は科学史に残るものとなっていった。

その代わり、レントゲンは4日後の1896年1月1日に、約90名の高名な研究者たちに「ベルタ夫人の手」「木箱の中の分銅」「金属ケース内のコンパス」という3点のX線写真をみずからの手で直接送付する。論文を裏づける証拠の写真を見て、研究者たちがどのような反応を見せるのかを確かめようとしたのである。結果は上々。研究者たちはレントゲンの狙いどおりにその研究成果を絶賛し、画期的な発見をしたという事実が高名な研究者たちによって確認されたのだ。

早くも1月5日にはウィーンの新聞の第1面で「センセーショナルな発見」、1月6日のロンドンの新聞で「注目すべき科学上の発見」と報じられ、さらに『Nature』『Science』といった権威ある雑誌にも取り上げられるなど、X線の発見は世界的な話題となっていく。そして1896年3月に発表された論文の第2報『新しい種類の線について(続報)』には、あの有名な「アルベルト・フォン・ケリカーの手」というクリアに骨が写ったX線写真が掲載され、X線の存在は誰の目にも疑いの余地のないものとなる。その1年後の1897年3月には『X線の性質についての追加観察』という第3報も発表され、レントゲンによるX線の発見は科学史に残るものとなっていった。

第2報『新しい種類の線について(続報)』に掲載されている「アルベルト・フォン・ケリカーの手」

当時は陰極線の研究が盛んに行われていて、放電管をつくって実験を行っていた研究者のなかには蛍光板が光ることに気づいていた者もいたと述べたが、レントゲン以外の研究者はそれを単なる「漏れ光の反射」と考えて気に留めなかったため、記録や証拠を残すところまで至らなかったのだ。しかし、レントゲンは違っていた。その発光は陰極線以外の“未知なる線”によるものだという確信のもと、持ち前の研究者魂でその性質を探っていったのである。今でこそ電磁波の一種とわかっているX線だが、当時はその正体がまったくわかっていなかった。そんななか「透視された手の骨の写真」という万人にわかりやすいエビデンスを示すことで、X線の存在を明らかにして見せたという点がレントゲンの着眼点の独自性であり、戦略の巧みさと言えるだろう。

栄誉にも商業利用にも目もくれず

論文発表後にはX線研究を“引退”

論文発表後にはX線研究を“引退”

この世紀の大発見に対して、様々な団体や組織から名誉ある賞を贈る申し出がなされ、貴族の称号を授与する話も出た。しかし、レントゲンはこうした申し出にあまり関心がなかった。貴族の称号を辞退し、名誉ある賞でも1901年の第1回ノーベル物理学賞は受賞したものの、受賞に際しての講演を断り、賞金はヴュルツブルク大学に全額を寄付。よくも悪くも“研究一徹”というスタンスを崩さないレントゲンは、とてもプライドが高い人物であり、一般から寄せられる栄誉を軽んじる傾向があったといわれる。一方、ドイツ最大の電気会社AEGからの特許譲渡の申し出にも、「特許など思いもよらないし、必要ない。X線を発明したわけではない。X線はX線を利用する方々のもの。自分の研究を独占しようとは思わない」と語り、断っている。いさぎよいといえばそのとおりだが、産学連携による研究の取り組みが盛んに行われている今日の大学の状況を知ったら、レントゲンはどのような想いを抱くのだろうか。

こうした経緯もあり、医療分野を中心にX線が商業利用の方向に大きく振れていくのと相反するように、論文発表後のレントゲンはぷっつりとX線の研究をやめてしまう。研究者としてはさらに実験を重ねて、その正体が何なのかを突き止めたいと考えていたはずだが、世間が注目するのはあくまでもビジネスとしてのX線の活用だった。研究者である自分がやるべき領域からどんどん外れ、研究による新たな発見が金儲けの手段として使われていく――そのことに、レントゲンが疲れ果て、絶望してしまったとしても、それは無理からぬことかもしれない。その後、レントゲンはミュンヘン大学に移ったが、研究テーマはX線に関係のないものばかりだったと言われている。しかしながら、20世紀前半に量子力学や放射線科学が飛躍的な発展を遂げる発端となったのは、レントゲンによるX線の発見であり、この発見があったからこそ、フランスの物理学者アンリ・ベクレルが放射能を発見し、イギリスの物理学者アーネスト・ラザフォードによる原子構造の解明なども進んでいったのは間違いない。

こうした経緯もあり、医療分野を中心にX線が商業利用の方向に大きく振れていくのと相反するように、論文発表後のレントゲンはぷっつりとX線の研究をやめてしまう。研究者としてはさらに実験を重ねて、その正体が何なのかを突き止めたいと考えていたはずだが、世間が注目するのはあくまでもビジネスとしてのX線の活用だった。研究者である自分がやるべき領域からどんどん外れ、研究による新たな発見が金儲けの手段として使われていく――そのことに、レントゲンが疲れ果て、絶望してしまったとしても、それは無理からぬことかもしれない。その後、レントゲンはミュンヘン大学に移ったが、研究テーマはX線に関係のないものばかりだったと言われている。しかしながら、20世紀前半に量子力学や放射線科学が飛躍的な発展を遂げる発端となったのは、レントゲンによるX線の発見であり、この発見があったからこそ、フランスの物理学者アンリ・ベクレルが放射能を発見し、イギリスの物理学者アーネスト・ラザフォードによる原子構造の解明なども進んでいったのは間違いない。

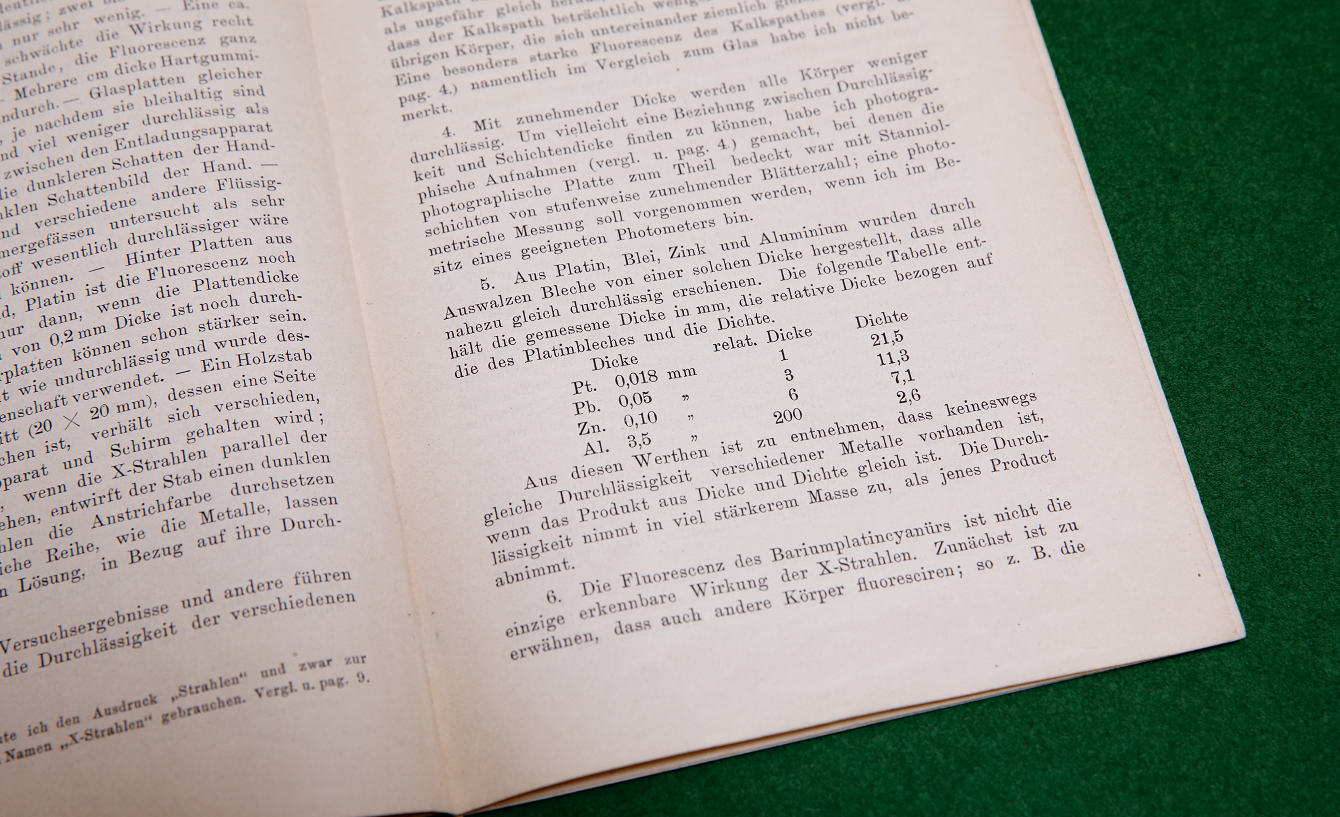

第2報『新しい種類の線について(続報)』

レントゲンの論文は3報から成るが、そのページ数は合計しても32ページしかない。実験に関する記述はあたかも観察記録のようで、「○○ではないか」「○○かどうかわからなかった」という推測的な表現も少なくない。条件設定を変えた定量的な比較や数式なども掲載されておらず、全3報の論文で唯一の図表が登場するのは第3報だけだ。もちろん、当時の測定機器のレベルや研究環境を考えれば仕方がないのかもしれないが、現在の私たちの目から見ると、その論文の構成や記述から学ぶべき点はほとんどないというのが正直な感想ではある。しかし、この論文が発表された意義と本質はそこではないと私は考えている。改めてレントゲンがこの論文をまとめた百数十年前に想いを馳せて論文を紐解いてみてほしい。そこには「説明のつかないもの」をたまたま見つけ、それを「どう説明すればいいのか」と戸惑う研究者の姿があり、「どんな実験装置」を使って「何をどう調べればいいのか」わからず、手当たり次第にいろいろなものを使って「思い悩みながら調べまくる」研究者の興奮が伝わってくると感じるのは、私だけだろうか。

これまで「原著から本質を学ぶ科学技術講座」における副題は、「○○は何を考え、何を語ったのか」というものだったが、今回、私はあえて「レントゲンは何を見つけて、何を考えたのか」という副題をつけさせてもらった。というのも、レントゲンにとって“未知なる線”を偶然「見つけた」ことがすべてのきっかけであり、そこから様々なことを「考えた」からこそ、X線の存在が明らかになったということに、私はこだわりたかったのである。

同じ物理学を志した一研究者という立場からレントゲンの人生を見つめると、自分のやりたいことを貫き通すことができたという意味で、レントゲンはとても幸せな研究者生活を送った人だと私は思う。優れた研究者として確固たる名声を手にして、名門大学の学長という地位に上りつめながらも、研究をやめずにX線の発見という偉業を成し遂げた。その原動力はあきらめずに地道に粘り強くやり続けることであり、それを続けて自分を追い込むことなのだと、レントゲンは自身の研究者としてのあり方を通して私たちに教えてくれているのではないだろうか。巷では“孤高の科学者”と言われるレントゲンだが、彼の生き方には私たち研究者が参考にすべき点も少なくないということを、今回の論文研究を通して改めて知ることができた。

同じ物理学を志した一研究者という立場からレントゲンの人生を見つめると、自分のやりたいことを貫き通すことができたという意味で、レントゲンはとても幸せな研究者生活を送った人だと私は思う。優れた研究者として確固たる名声を手にして、名門大学の学長という地位に上りつめながらも、研究をやめずにX線の発見という偉業を成し遂げた。その原動力はあきらめずに地道に粘り強くやり続けることであり、それを続けて自分を追い込むことなのだと、レントゲンは自身の研究者としてのあり方を通して私たちに教えてくれているのではないだろうか。巷では“孤高の科学者”と言われるレントゲンだが、彼の生き方には私たち研究者が参考にすべき点も少なくないということを、今回の論文研究を通して改めて知ることができた。

レントゲンの原著論文と篠田教授

前の記事

次の記事