テーマ選定から取り組みまで

“学生主体”で建物の構造を研究テーマ選定から取り組みまで

“学生主体”で建物の構造を研究

“学生主体”で建物の構造を研究テーマ選定から取り組みまで

“学生主体”で建物の構造を研究

2024.5.28

2024年1月1日に発生した能登半島地震では、石川県を中心とする北陸地方で建物損壊など甚大な被害が発生したが、北陸地方は過大な積雪によって倒壊する木造建築物も昔から多いエリアとしても知られている。そんな気候の場所で生まれ育ったことも影響し、「構造物が倒壊するメカニズム」というテーマで研究を行っているのが、建築学科の西村督教授だ。建物が壊れないように設計するのが建築学科の研究の基本だとすると、“壊れる”ことを見つめ直す西村教授のアプローチはまさに真逆といえるが、設計する側が気づいていない盲点を発見することは、裏返せば建物の安全性を高めることにも直結する。いまや金沢の秋の風物詩となった『金澤月見光路プロジェクト』の活動にも長年取り組んでいる西村教授に話を聞いた。

金沢工業大学

建築学科 教授

西村 督 (にしむら とく) 博士(学術)

金沢工業大学工学部建築学科卒。京都工芸繊維大学大学院工芸学研究科建築学専攻修士課程修了。京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科機能科学専攻博士課程満期退学の後、太陽工業(株)へ。空間技術研究所、空間建築事業部 空間設計部、空間デザインカンパニー 大阪設計部、産業施設カンパニーでの勤務を経て、2003年金沢工業大学講師、2007年准教授、2013年教授。専門は空間構造の数値解析。

建築学科 教授

西村 督 (にしむら とく) 博士(学術)

西村 督

(にしむら とく) 博士(学術)

金沢工業大学

建築学科 教授

(にしむら とく) 博士(学術)

金沢工業大学

建築学科 教授

金沢工業大学工学部建築学科卒。京都工芸繊維大学大学院工芸学研究科建築学専攻修士課程修了。京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科機能科学専攻博士課程満期退学の後、太陽工業(株)へ。空間技術研究所、空間建築事業部 空間設計部、空間デザインカンパニー 大阪設計部、産業施設カンパニーでの勤務を経て、2003年金沢工業大学講師、2007年准教授、2013年教授。専門は空間構造の数値解析。

“壊れる”ことを見つめ直す

研究テーマにあえて選択

研究テーマにあえて選択

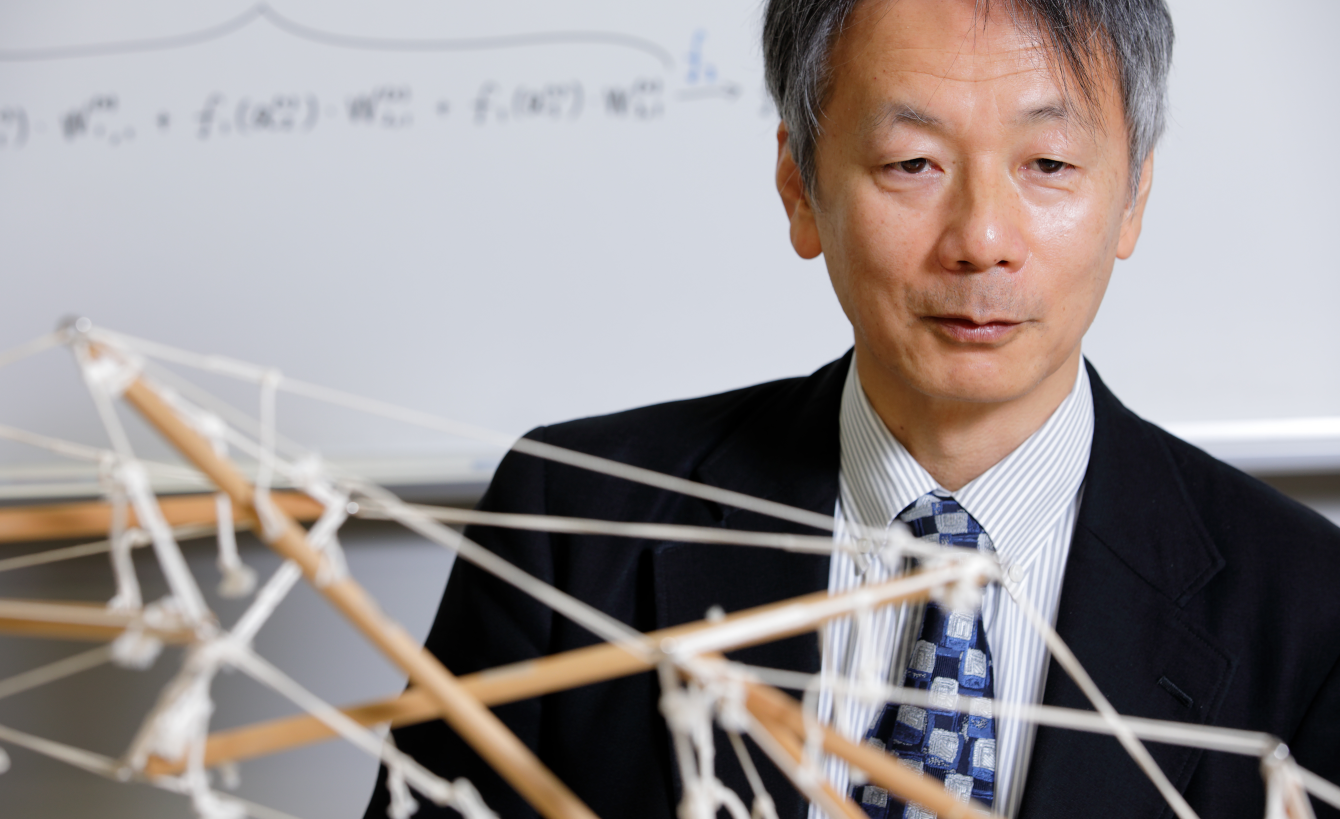

一般に建物はすべて暴風雨や豪雪といった非常時のことを考えて設計されているため、たとえ大きな力を受けたとしても崩壊することはないと考えられている。したがって、柱や梁、床といった内部構造は、大きな力が極端に集中しないようにつくっておかなければならない。ところが、現実には自然災害で建物は壊れ、崩壊する際の“壊れ方”もいろいろだ。しかし、建物を設計する立場の人間には、“壊れる”という前提を想定していない可能性があるのではと西村教授は話す。

「その理由は、安全を考えて壊れないように建物をつくっているからです。しかし、たとえ壊れる前提が頭にないとしても、もしそうなったらどんなことが起こり得るかということを考えることはできるし、建物を設計する人は、壊れないという前提が当てはまらない事象があったときに、どうするべきかという思考を持つ必要があると思います。

これは自然災害に限った話ではありません。たとえば観客が一気に押し寄せることもあるサッカースタジアムのような大規模集客施設では、大勢の人が同時に動くということを考えて、非常時にみんなが避難できる動線や施設の大きさなどを計画しておかないと、避難する最中に人が押し倒されてしまいます。これは建物の構造についても当てはまることなので、私は“壊れる”ということを見つめ直してみようと考え、『構造物が崩壊するメカニズム』を研究テーマにしました」

「その理由は、安全を考えて壊れないように建物をつくっているからです。しかし、たとえ壊れる前提が頭にないとしても、もしそうなったらどんなことが起こり得るかということを考えることはできるし、建物を設計する人は、壊れないという前提が当てはまらない事象があったときに、どうするべきかという思考を持つ必要があると思います。

これは自然災害に限った話ではありません。たとえば観客が一気に押し寄せることもあるサッカースタジアムのような大規模集客施設では、大勢の人が同時に動くということを考えて、非常時にみんなが避難できる動線や施設の大きさなどを計画しておかないと、避難する最中に人が押し倒されてしまいます。これは建物の構造についても当てはまることなので、私は“壊れる”ということを見つめ直してみようと考え、『構造物が崩壊するメカニズム』を研究テーマにしました」

そもそも建築学科での研究が安全な建物をつくるためのものだとすると、あえて“壊れる”ことを研究するというのは真逆のアプローチといえる。実際に西村教授も、「いかに壊れないようにするか」ということを研究すべきなのでは――と考えたこともあったそうだが、建物の崩壊過程を解析する研究を大学院で続けるうちに、設計する立場の人たちが気づいていない盲点に気がつき、指摘する役割になればと考えるようになり、それが研究テーマを選ぶ大きな動機になったという。

「もちろん構造を考えるときは、安全のためにこの太さの柱をここに何本必要で、このままだとこの部分が弱いから、必要以上に力が加わらないようにしよう――などと工夫するわけです。しかし、たとえそこまでやったとしても、どこかに“落とし穴”があるかもしれない。また見直すことを止めた慣習の落とし穴に自然災害で気づかされるのではなく、小さく思えるほころびに目を凝らし、崩壊の引き金を見落とさないことが自分の研究の意味ではないか――私は学生の頃からそんなふうに考えてきました」

こうした西村教授のものの考え方の背景には、生まれ故郷である北陸の気候風土の影響も少なからずあるという。

「もちろん構造を考えるときは、安全のためにこの太さの柱をここに何本必要で、このままだとこの部分が弱いから、必要以上に力が加わらないようにしよう――などと工夫するわけです。しかし、たとえそこまでやったとしても、どこかに“落とし穴”があるかもしれない。また見直すことを止めた慣習の落とし穴に自然災害で気づかされるのではなく、小さく思えるほころびに目を凝らし、崩壊の引き金を見落とさないことが自分の研究の意味ではないか――私は学生の頃からそんなふうに考えてきました」

こうした西村教授のものの考え方の背景には、生まれ故郷である北陸の気候風土の影響も少なからずあるという。

「度重なる豪雪で雪が屋根に乗ったままの状態が長く続くと、建物が急に押し潰されてしまうことがあります。建物が少しずつ傷んできて最後に倒壊するというのはイメージしやすいのですが、見た目にはほとんど変化がないのに、いきなり建物が潰れてしまいます。構造の分野では“不安定”という言葉を使いますが、この壊れ方は崩壊の予兆がないので非常に危険です。目には見えなくても、建物の内部は危険な状態に進行しています。私たちの病気と似ているかもしれません。自分自身、こうした豪雪を経験しているので、技術者の道を選んだ以上はこういうところにも目を向けるべきだという思いが、自分の心の中のどこかにずっと残っていたのだと思います」

企業での勤務から母校へ

指導のモットーは“学生主導”

指導のモットーは“学生主導”

西村教授は大学院を卒業後、東京ドームや埼玉スタジアム2002の屋根を手がけたことでも知られる、大型膜面構造物メーカーの太陽工業(本社・大阪)に就職する。

「大空間を設計するという意味では、膜構造や立体トラスは魅力的な建築のつくり方だと思いました。11年間在職しましたが、3年間は東京にある研究所で、主に体育館の屋根や商業施設のエントランスの上屋に用いられる、立体骨組の構造解析の研究に従事しました。その後、阪神・淡路大震災の年に本社の設計部に異動になったのですが、建物の損壊、まちの惨状を目にし、自分がいま、建物の倒壊の研究をやっているというのも、何か宿命のようなものを感じます」

太陽工業は全国のいろいろな大学と膜構造や立体トラスについて共同研究を行っていたため、そのネットワークを通して交流があった金沢工業大学の教員とのつながりがきっかけで、西村教授は母校で教鞭を執ることになる。

「大空間を設計するという意味では、膜構造や立体トラスは魅力的な建築のつくり方だと思いました。11年間在職しましたが、3年間は東京にある研究所で、主に体育館の屋根や商業施設のエントランスの上屋に用いられる、立体骨組の構造解析の研究に従事しました。その後、阪神・淡路大震災の年に本社の設計部に異動になったのですが、建物の損壊、まちの惨状を目にし、自分がいま、建物の倒壊の研究をやっているというのも、何か宿命のようなものを感じます」

太陽工業は全国のいろいろな大学と膜構造や立体トラスについて共同研究を行っていたため、そのネットワークを通して交流があった金沢工業大学の教員とのつながりがきっかけで、西村教授は母校で教鞭を執ることになる。

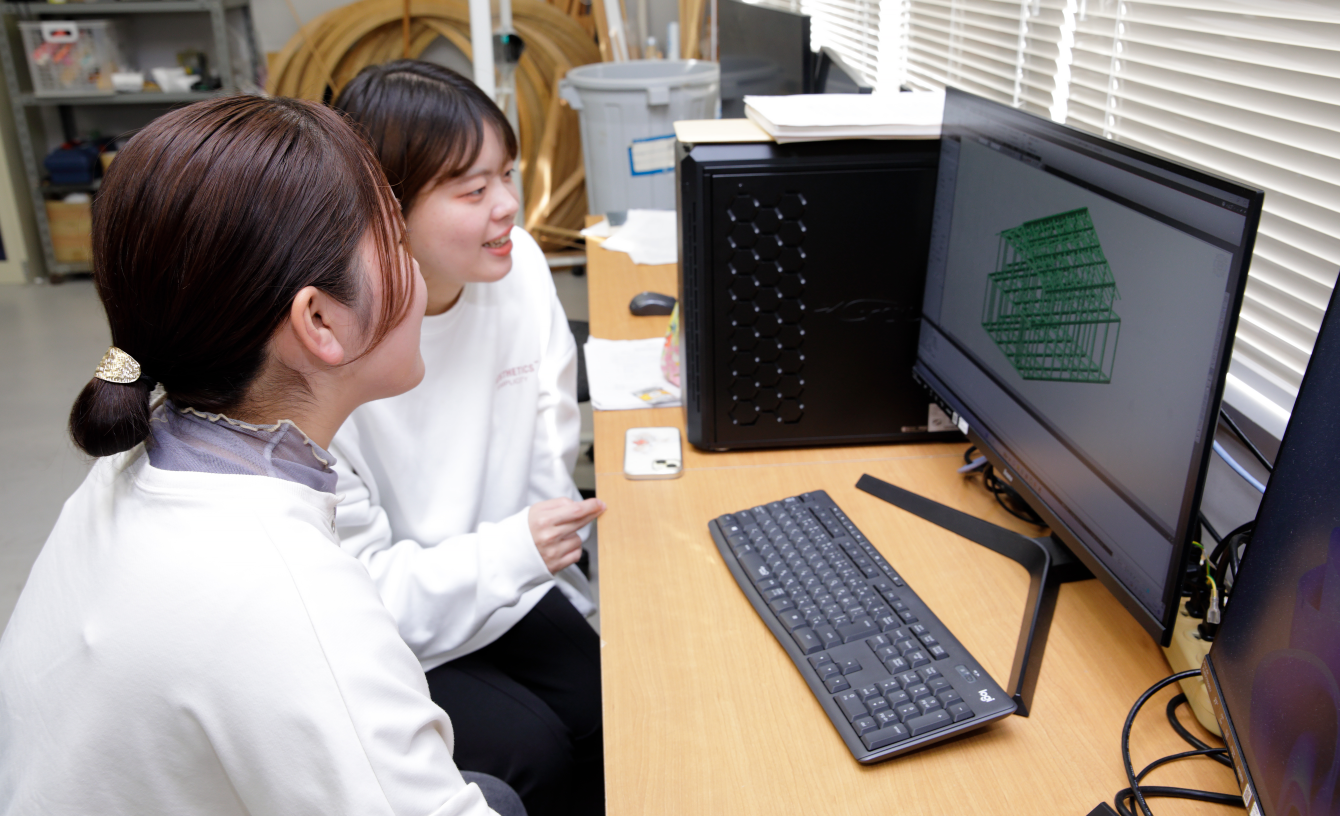

「何かを追究するということは昔からやっていましたが、教えるというのは話が別でした。また、授業で教えるのと自分の研究室で指導するのも、向き合い方がまったく違います。研究室の場合、ゼミ生たちは興味のあるテーマに取り組み、私はゼミ生から学ぶという、通常の授業とは逆のイメージです。ただ、授業でも研究室でも共通しているのが、こちらが『これだけはやってほしい』と思うことでも、実際に学生がやれるのはせいぜい1~2割だということです。それくらいの覚悟でやらなければ、とても教職は務まらないということが次第にわかってきました。これだけ教えたのだから絶対にわかってくれるだろうという考え方は、捨てなければなりませんでした。

とはいえ、逆に学生から教えられることも少なくありません。自分にはできなくても学生にはできるということが、意外にあるものです。私は自分がやりたい研究を学生に手伝わせるという指導をしていません。私が指導でき、学生が興味を持ってくれるであろうテーマを提示して、選んでもらいます。そして基本的な指導はしますが、あとは学生たちに自分のテーマという意識をもって取り組んでもらいます」

とはいえ、逆に学生から教えられることも少なくありません。自分にはできなくても学生にはできるということが、意外にあるものです。私は自分がやりたい研究を学生に手伝わせるという指導をしていません。私が指導でき、学生が興味を持ってくれるであろうテーマを提示して、選んでもらいます。そして基本的な指導はしますが、あとは学生たちに自分のテーマという意識をもって取り組んでもらいます」

つまり、主導するのは学生なのである。当然、研究の進み方も他の研究室に比べるとかなり遅いそうだが、西村教授自身も勉強し、互いに学び教えあうので、「自分にとってもこのやり方には意味がある」と言う。

西村研究室で学ぶ福森郁斗さんは、大学院博士前期課程2年(2024年春修了)。小学生の頃から建築模型好きの少年だったが、高校時代に金沢工業大学のサイトで西村教授が当時手がけていた『積雪による木造家屋の倒壊条件算出と補強法』という研究を知り、建築学科でありながら“壊れる”という視点を持てることに衝撃を受け、入学後は構造設計者を目指して西村研究室に入った。

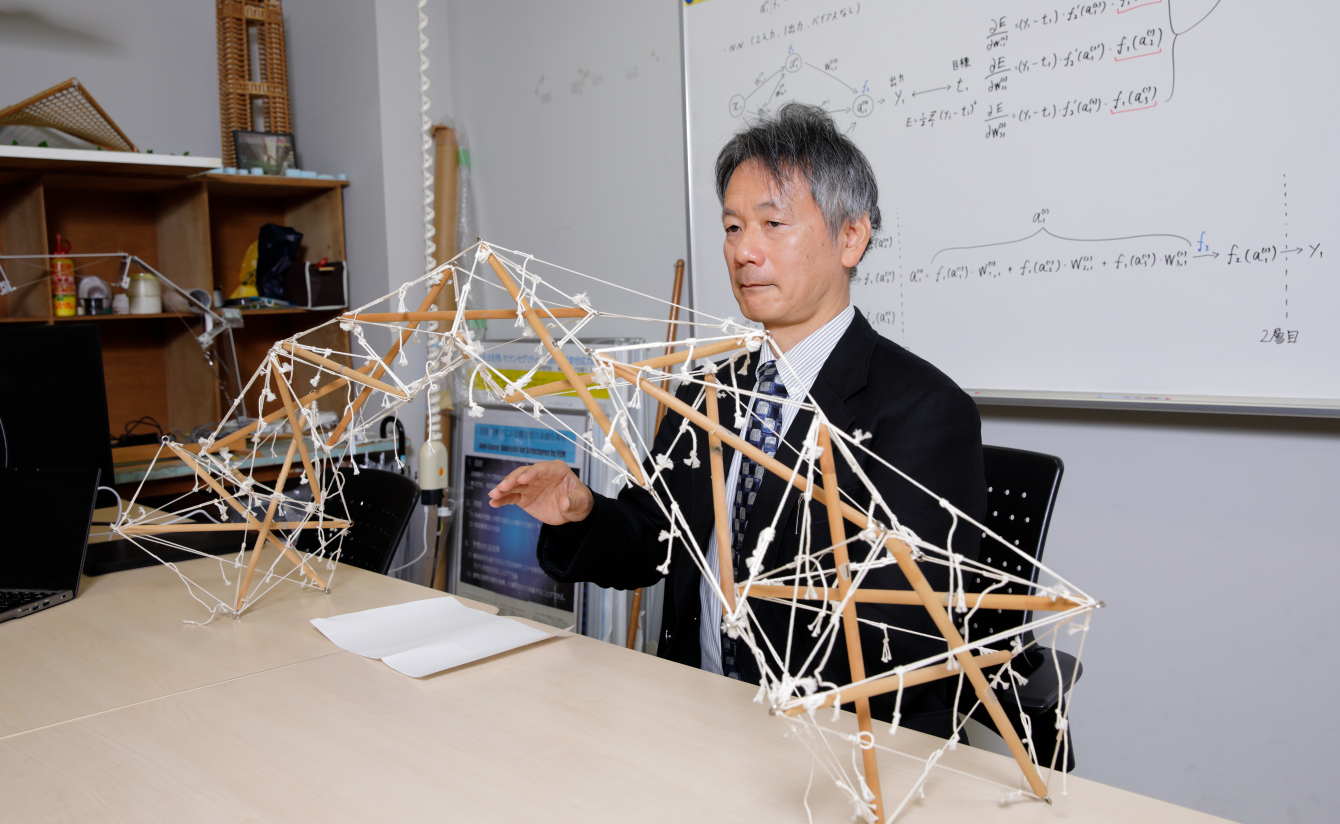

「福森君が取り組んでいる研究は『テンセグリティー構造の形状制御』というテーマです。テンセグリティー構造は人間の骨格と筋肉の関係のように部材が配置され、倒れるほどに姿勢を変えることのできる可動構造への応用が期待され、バイオメカニクスの分野で着目されています。一般に建物は大きく動かないように設計するので、建築の分野ではほとんど研究されていないテーマでした。“壊れる”に端を発して積極的に形状を変える空間構造をつくれないかという彼の研究は、学術論文の掲載やシェル空間構造の国際会議、日本建築学会大会学術講演会をはじめ、シェル・空間を専門とする研究セミナーで成果を発表し、受賞も果たしていますから、自ら考え行動できる構造デザイナーに成長してくれると思います」

西村研究室で学ぶ福森郁斗さんは、大学院博士前期課程2年(2024年春修了)。小学生の頃から建築模型好きの少年だったが、高校時代に金沢工業大学のサイトで西村教授が当時手がけていた『積雪による木造家屋の倒壊条件算出と補強法』という研究を知り、建築学科でありながら“壊れる”という視点を持てることに衝撃を受け、入学後は構造設計者を目指して西村研究室に入った。

「福森君が取り組んでいる研究は『テンセグリティー構造の形状制御』というテーマです。テンセグリティー構造は人間の骨格と筋肉の関係のように部材が配置され、倒れるほどに姿勢を変えることのできる可動構造への応用が期待され、バイオメカニクスの分野で着目されています。一般に建物は大きく動かないように設計するので、建築の分野ではほとんど研究されていないテーマでした。“壊れる”に端を発して積極的に形状を変える空間構造をつくれないかという彼の研究は、学術論文の掲載やシェル空間構造の国際会議、日本建築学会大会学術講演会をはじめ、シェル・空間を専門とする研究セミナーで成果を発表し、受賞も果たしていますから、自ら考え行動できる構造デザイナーに成長してくれると思います」

テンセグリティー構造は軽量で、その柔軟さゆえ、空間を構築する優位な構造システムであるが、堅牢(けんろう)な建築物に適用するのはなかなか難しい。しかし柔軟に可動する構造システムに人工知能(AI)を導入すれば、危険エリアで作業する産業用ロボット「i-Construction」などの建設技術への展開も期待できるという。

1~2年生と一緒に取り組む

金澤月見光路プロジェクト

金澤月見光路プロジェクト

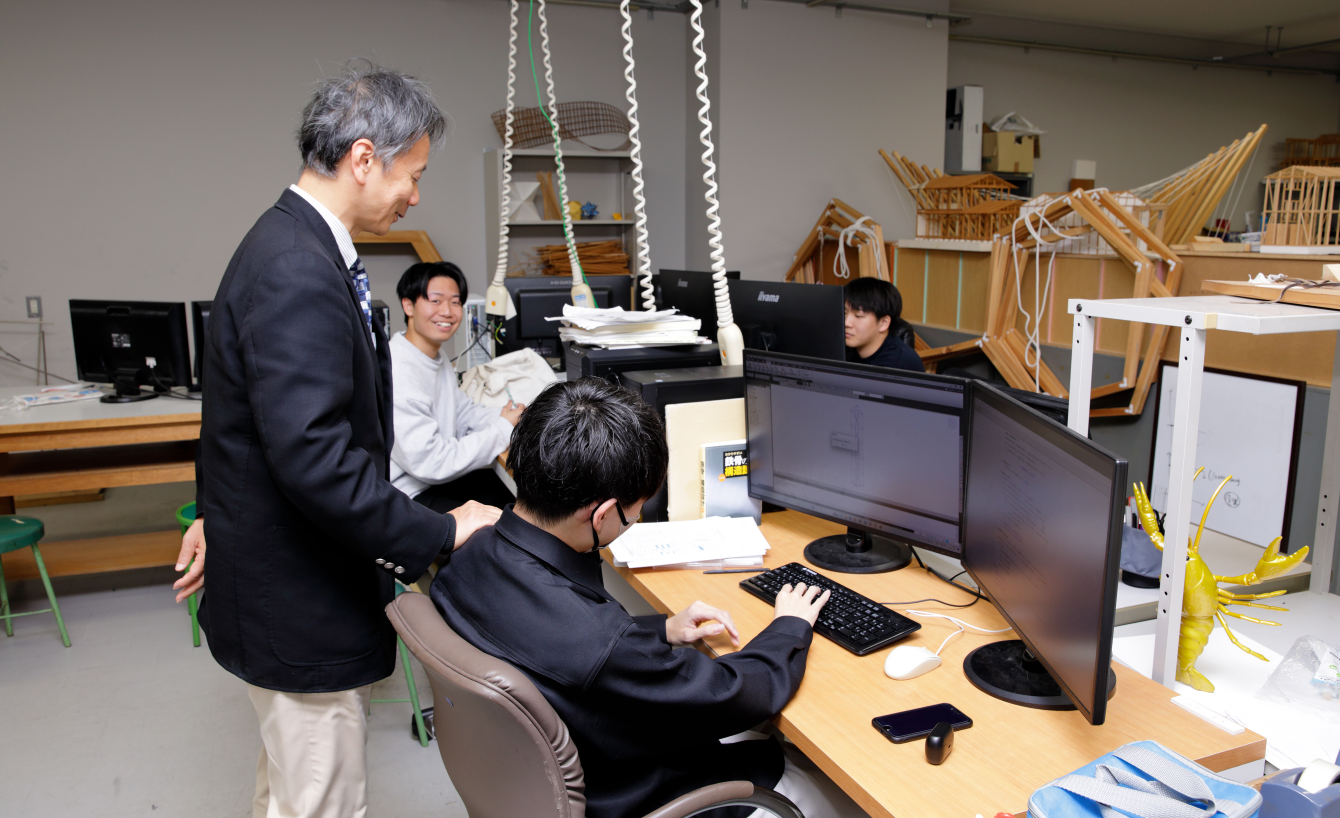

西村教授が研究室を挙げて取り組んでいるのが、『金澤月見光路プロジェクト』だ。これは金沢市の中心市街地である広坂地区の活性化を目指す地域連携型プロジェクトで、金沢工業大学の学生が学科の領域や学年を超えてデザイン・設計・制作した「灯りのオブジェ」が創出する夜間景観が、観光客をはじめ訪れる多くの人たちを魅了し、いまでは金沢の秋の風物詩になっている。

2023年の「金澤月見光路」に出展した作品

「普段は許されないパブリックな空間に、自分たちが制作した作品を展示できるチャンスであり、デザイン系の先生方からの声かけもあって、2007年から参加しています。ただし、構造の研究室らしい作品にすることだけは譲れないと、私の思いを学生たちと共有しています。

これまでいろいろな作品を制作しましたが、『力を形にする』『動きを構造にする』という考え方で、たとえば折り畳み傘のような展開構造と呼ばれる作品もつくりました。というのも、たとえ大きなサイズの作品をつくりたくても、トラックの荷台に載せて運ばなければならないという制約があるため、大型の作品は形を変えて載せる必要があるのです。形を変えるということは構造が動くということでもあり、小さくたたみ、大きく広がる形状変化が可能な仕組みをつくらなければなりません。

これまでの作品が研究室のホームページのトップページに載っていますが、なかには今後再現化できないであろうと思える、優れた作品もありました。ゼミ生が4人しかいない年でしたが、彼らがつくった作品、その制作過程はとても印象に残っています。イメージする能力に長け、どうつくればいいのかということを、この4人はよく理解していたと思います」

作品づくりは研究室のメンバー全員でやるのが原則だが、西村教授はこのメンバーに扇が丘キャンパスで学ぶ大学1年生と2年生で、プロジェクトに参加を希望する学生も加われるようにしている。

これまでいろいろな作品を制作しましたが、『力を形にする』『動きを構造にする』という考え方で、たとえば折り畳み傘のような展開構造と呼ばれる作品もつくりました。というのも、たとえ大きなサイズの作品をつくりたくても、トラックの荷台に載せて運ばなければならないという制約があるため、大型の作品は形を変えて載せる必要があるのです。形を変えるということは構造が動くということでもあり、小さくたたみ、大きく広がる形状変化が可能な仕組みをつくらなければなりません。

これまでの作品が研究室のホームページのトップページに載っていますが、なかには今後再現化できないであろうと思える、優れた作品もありました。ゼミ生が4人しかいない年でしたが、彼らがつくった作品、その制作過程はとても印象に残っています。イメージする能力に長け、どうつくればいいのかということを、この4人はよく理解していたと思います」

作品づくりは研究室のメンバー全員でやるのが原則だが、西村教授はこのメンバーに扇が丘キャンパスで学ぶ大学1年生と2年生で、プロジェクトに参加を希望する学生も加われるようにしている。

「コロナも明けたいま、月見光路の制作に参加することで、大学1年、2年の学生たちが学ぶ機会が増えます。こうした取り組みを通じて、正課の学びだけでなく、たとえば、作品のモチーフの選択とストーリーをどう展開するか? 力と形を融合する方法は? 制作・運搬・組み立てに必要な準備は? といった、学びの総合化を実践する機会としたいです。

大学側も大学1年次から研究室体験プログラムという取り組みを始めました。2023年は1年生が4人参加してくれましたが、月見光路プロジェクトは建築学科の学生が協同・創作を体験できるいい機会になっていると思います」

西村研究室はやつかほリサーチキャンパス、1年生の主な活動場所は扇が丘キャンパスであり、その間は約9km離れているという物理的な現実があるが、それを飛び越えるのが “知と創造の欲求” であり、「手と頭を使ってプロジェクトに参加する意義は大きい」と西村教授は話してくれた。

大学側も大学1年次から研究室体験プログラムという取り組みを始めました。2023年は1年生が4人参加してくれましたが、月見光路プロジェクトは建築学科の学生が協同・創作を体験できるいい機会になっていると思います」

西村研究室はやつかほリサーチキャンパス、1年生の主な活動場所は扇が丘キャンパスであり、その間は約9km離れているという物理的な現実があるが、それを飛び越えるのが “知と創造の欲求” であり、「手と頭を使ってプロジェクトに参加する意義は大きい」と西村教授は話してくれた。

前の記事

次の記事